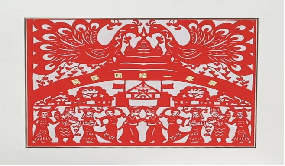

地域符號是地域文化的集中體現(xiàn),人們見到這種符號,就如同回到了自己的家鄉(xiāng)一般,這就是地域符號的魅力,它蘊含著地域、文化、歷史等特性,是一個群體認(rèn)知世界的形象化的語言。

在界面空間引入地域符號,或者對其進行凝練和象征化能夠起到提示場所特性的作用,并和游客到達精神上的共鳴。

將自然特性引入界面空間使得建筑的層次感更加豐富,對于以建筑為主體的標(biāo)志物,周圍包含大面積的自然元素時,不僅更容易接納,還增加了建筑的美感。

綠化、水體、雕塑等景觀要素的引入與文化建筑外部空間形成了公共性、半公共性、私密性的空間層次,為城市居民提供了不同形式的交流空間。

隨著當(dāng)代城市規(guī)模的發(fā)展,一座文化建筑的可達性需要眾多公共交通的支持。

當(dāng)代一些重要的文化建筑在選址時就首先考慮交通的便利性,充分利用當(dāng)代各種交通工具,匯聚大量人流以期形成有活力的文化社區(qū)。由于城市的公共交通空間強調(diào)人流的疏散的效率,而文化建筑外部的公共空間則是強調(diào)人流的駐留,因此與城市的接駁空間就顯得尤為重要。

內(nèi)部空間是人們出于某種目的,用一定的材料和技術(shù)手段從自然空間中隔離出來的,圍合性較高,通常具有一定的封閉性。建筑內(nèi)部空間是服務(wù)于建筑本身的空間,同時又屬于城市空間,具有城市空間的特征,是城市空間在建筑中的延伸。

文化建筑的內(nèi)部公共空間是連接文化建筑內(nèi)部功能空間與外部城市空間之間的過渡空間,具有開放性和滲透性的特征,是文化建筑內(nèi)部公共活動場所和區(qū)域中最為活躍的空間。開放性作為公共空間的最大特征,在同環(huán)境進行交換以保持自身活力的同時,有序的組織了門廳、中庭、廊道等公共空間。